Por Saúl Martín González (U.N.E.D.- Equipo Arqueológico Driebes-Caraca).

En las siguientes líneas presentamos el Proyecto Caraca que se desarrolla sobre (y en torno a) el Cerro de la Virgen de la Muela (Driebes, Guadalajara, España), localización donde se conservan las trazas del oppidum prerromano y la ulterior civitas romana epónima. Se trata de un sentamiento ya referido en textos antiguos[1], a pesar de lo cual su perdida ubicación ha sido objeto de un animado debate académico a lo largo de los últimos cinco siglos, proponiéndose una multitud de posibles emplazamientos, desde la propia Guadalajara capital hasta Estremera, Carabaña o Perales de Tajuña. Una primera pista la proporcionó el hallazgo en 1.945, durante la construcción del Canal de irrigación agrícola de Estremera, del denominado “Tesoro de Driebes”. Visitable en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, estamos hablando de una colección de diferentes piezas (fíbulas, tortas, apliques, etc…) datables a finales del siglo III a.n.e., que alcanzan en su globalidad los 13 kg de plata (San Valero, 1.945). Como curiosidad, por cierto, reseñar el registro de otro hallazgo similar ya en tiempos de Felipe II (Fernández Ortea y Gamo Pazos, 2.019).

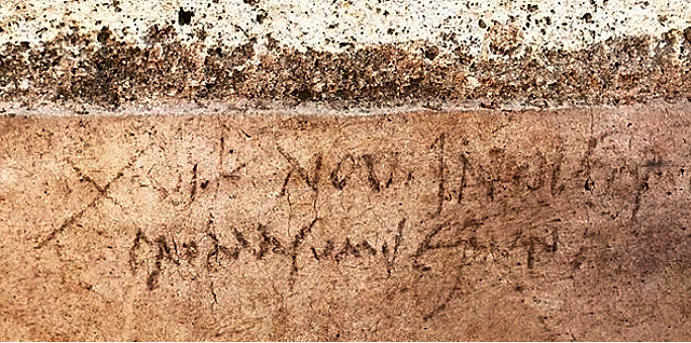

Algunas décadas después, serían los profesores J.M. Abascal y J. Sánchez Lafuente los primeros en identificar la perdida Caraca con el Cerro de la Virgen de la Muela, pero no sería hasta 2.016 cuando, partiendo de un concienzudo análisis topográfico, cartográfico y epigráfico del territorio circundante, el Equipo Arqueológico Caraca[2] plantea una primera prospección arqueológica superficial junto a otra geofísica (georradar 3D), tratando de verificar la relación entre el lugar y la antigua Caraca. Los resultados no dejan lugar a dudas, y confirman la presencia de un asentamiento urbano. A tenor de la abundantísima cerámica en superficie, éste comenzaría su secuencia diacrónica en la Edad del Bronce Final (circa 900 a.n.e.), experimentando diferentes fases de ocupación durante la Edad del Hierro, dentro de la cultura carpetana, y alcanzándose, ya tras su Romanización, el final del siglo II o principios del III de la Era cristiana. En este sentido, emerge la indudable presencia de un foro porticado, edificios públicos y una urbanística clásica que adapta la protohistórica previa. Por otro lado, también se documentaron diversos tramos de un acueducto[3] (Gamo Pazos et alii 2.017) que, partiendo de la captación de Lucos (interesante topónimo conservado aún hoy, que responde a una voz latina cuyo significado es “bosque sagrado” o “claro en el bosque”), recorría unos 3 km hasta arribar a la ciudad, y que serían excavados y puestos en valor en la campaña de excavación de 2.019.

Fotografía: autor

Surge entonces la necesidad de validar estos primeros resultados preliminares mediante una primera campaña de excavación[4], desarrollada en julio-agosto de 2.017 (Gamo Pazos e Fernández Ortea 2.017) y aún otras en los sucesivos veranos de 2.018[5],, 2.019 y 2.020. En el foro urbano se practicaron tres catas, que vinieron a validar la propuesta del georradar. Más en concreto, en una de ellas (Cata C) se documentó un tramo del decumanus maximus pavimentado, atravesando la civitas en sentido E-W. En la Cata A, por otro lado, se documentó un edificio de dos plantas, adaptado a la pendiente a través de un criptopórtico hacia Oriente. La planta superior, abierta hacia el foro, constituía una estancia pública colapsada donde pudieron documentarse abunfdantísimos fragmentos de estuco decorado. El piso inferior, sin embargo, corresponde a una taberna abierta hacia el Este, es decir, el lado opuesto al del foro. La Cata B resultó también interesantísima: tras diferentes fases de hábitat carpetano-romano y romano republicano, y después de una fase de incendio, se documentaron los cimientos de un larguísimo edificio porticado, identificado con una más que posible basílica que cerraba el margen meridional del espacio foral. En el interior de esta cata pudieron documentarse algunas interesantísimas importaciones itálicas republicanas, destacando un ánfora vinaria Dressel I del área vesubiana además de cerámica campaniense de engobe negro.

La campaña de 2.018 permitiría, a su vez, el halllazgo de un complejo edificio termal de notables dimensiones, erigido en el siglo I d.n.e., probablemente al calor de la Municipalización Flavia, con diferentes ambientes y salas. El edificio sería destruído por un fuerte incendio a finales del II d.n.e. conociendo aún una última fase de reuilización en precario ya sobre las ruinas.

En la campaña de 2.019, como ya se ha señalado, se trabajó sobre el acueducto, mientras que en la de 2.020 aún se encuentra bajo estudio.

Un aspecto interesante del proyecto reside en la lectura de Caraca como nodo central a propósito de la explotación de una amplia panoplia de recursos tanto de naturaleza mineral (el lapis specularis, explotadoen el Oriente de laMeseta Central), como agropecuarios. Así por ejemplo, el esparto y sus múltiples usos en la Antigüedad, además de las feraces vegas del Tajo sin olvidar las rutas de transhumancia de ovicápridos, ya que sin duda una de las claves que explican la presencia humana en el lugar reside precisamente en el vado sobre el río más largo de Iberia. Esta relevancia económica venía reforzada por el comercio, al suponer un cruce de caminos entre la Vía Espartaria que conectaba Complutum (actual Alcalá de Henares) con Carthago Nova (Cartagena) más la eventual navegabilidad del río Tajo. Un interpretación más pormenorizada acerca de todos estos aspectos, así como del proprio urbanismo del asentamiento o sin duda de interrogantes como las causas del abandono de la civitas a prinicipios del III d.n.e., constituyen la base de las futuras investigaciones venideras.

Fotografía: autor

Por último, no querríamos olvidar un aspecto básico del proyecto: el de la socialización de la Arqueología y su rol como posible factor de desarrollo, ciencia y cultura para un pueblo como Driebes, afectado al igual que otros muchos puntos del interior de nuestro país de la despoblación rural y el fenómeno conocido como la “España vacía”.

[1] Más en concreto en la “Geografía” de Ptolomeo (II, 5, 56-57), en el “Sertorio” (dentro de sus célebres “Vidas paralelas”) de Plutarco (17, 1-13) y en el tardío Anónimo de Rávena (III, 44).

[2] Subvención para proyectos de investigación acerca del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para 2.016 (DOCM nº 172 de 2 septiembre de 2.016). Expediente: 16.1448. Directores: E. Gamo Pazos y J. Fernández Ortea. Miembros del equipo: J. Sánchez Velasco, D. Cordero, S. Martín González, D. Álvarez Jiménez. Noviembre 2.016.

[3] Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos para la documentación del Acueducto Romano de Driebes (Guadalajara). Junta de Comunidades de C-LM. Expediente: 161742-P1. Directores: E. Gamo Pazos y J. Fernández Ortea. Diciembre 2.016.

[4] Trabajos financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el apoyo del Ayuntamiento de Driebes, la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y la Asociación de Mujeres de Brea de Tajo. Los miembros de equipo fueron: Saúl Martín González (U.N.E.D.), David Álvarez Jiménez, Esperanza Martín, Miguel Ángel Rodríguez Pascua y María Ángeles Perucha Atienza (Instituto Geológico y Minero de España), María Luisa Cerdeño y Alicia Castillo (Departamento de Prehistoria, U. Complutense de Madrid), Daniel Méndez (Universidad Francisco de Vitoria; Revives), Helena Gimeno (Centro CIL II Alcalá de Henares) e Miguel Ángel Maté (C.A.I.-Arqueometría-U. Complutense de Madrid).

[5] Financiación para proyectos de investigación acerca del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para 2.018. Con la co-financiación del Ayuntamiento de Driebes, Ayuntamiento de Brea de Tajo y la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. También formaron parte del Equipo durante esta campaña Antonio Alvar (U. de Alcalá de Henares) e José Francisco Mediato Arribas (I.G.M.E.).

Si quieres estar informado de todas las novedades y noticias de Ariki Travel, puedes apuntarte a nuestra Newsletter en la parte baja de la web www.arikitravel.com, o bien seguirnos en las distintas redes sociales: Facebook, instagram y/o Linkedin.

¡Esperamos veros muy pronto!

Bibliografía:

ABASCAL, J. M. (1982): Vías de comunicación romanas de la Provincia de Guadalajara, Guadalajara.

BERNÁRDEZ, M. J. y GUISADO DE MONTI, J. C., 2016: “El comercio del lapis specularis y las vías romanas en Castilla-La Mancha”, en Carrasco, G. (ed.), Vías de comunicación romanas en Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca: 231-276.

FERNÁNDEZ ORTEA, J. Y GAMO PAZOS, E., 2.019: “Hallazgo de un tesoro de plata en época de Felipe II en Driebes (Guadalajara)”, en Gamo Pazos, E., Fernández Ortea, J. Y Álvarez Jiménez, D. (Eds.) – “En ningún lugar…Caraca y la Romanización de la Hispania interior”, pp. 189-218.

GAMO PAZOS, E. (2018): La romanización de celtíberos y carpetanos en la Meseta oriental, Zona arqueológica 22, M. A. R., Alcalá de Henares.

GAMO PAZOS, E.; FERNÁNDEZ ORTEA, J. y SÁNCHEZ VELASCO, J. (2.017): “El abastecimiento de agua a la ciudad romana del Cerro de la Virgen de la Muela (Driebes, Guadalajara)”, Veleia, 34: 237-247

GAMO PAZOS, E. y FERNÁNDEZ ORTEA, J. (2.017): “Intervenciones en torno a la antigua Caraca (Cerro de la Virgen de la Muela, Driebes, Guadalajara)”. Prospecciones y primera campaña de excavaciones”, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, 8: 119-138.

SÁNCHEZ-LAFUENTE, J. (1982): “Nuevos yacimientos romanos en la provincia de Guadalajara”, Wad-Al-Hayara, 9: 103-115.

SAN VALERO, J. (1945): El tesoro preimperial de plata de Driebes, Informes y memorias arqueológicas, 9, Ministerio de Educación, Madrid.